「机に向かっても集中できない」「ノートを開く気力すら湧かない」「頭ではやらなきゃと思ってるのに、身体が動かない」、このような悩みは、多くの中学生が経験しているのではないでしょうか。

勉強へのやる気やモチベーションは、気分や環境、日常の出来事などに左右されやすいものです。

「自分はやる気がないダメな人間なんだ…」と落ち込む必要はありません。

まずは、なぜやる気が出ないのか、その原因をしっかりと知ることが大切です。

原因がわかれば、対策も見えてきます。

今回は、中学生が勉強したくなくなる背景と、自然と勉強に前向きになれる工夫を詳しくご紹介します。

勉強したくなくなる理由とは?中学生によくある3つのパターン

理由①:内容が難しくなり、「わからない」が増えてきた

小学生の頃までは、問題を解けば正解できることが多く、「勉強=できる・楽しい」と感じていた生徒も多かったでしょう。

しかし中学校に進学すると、学習内容のレベルが一気に上がります。

数学では「方程式」「関数」「図形の証明」など抽象的な問題が登場し、英語では文法や単語の暗記だけでなく、「読む」「書く」「話す」力が求められます。理科や社会も、単なる暗記では対応できない応用問題が増えます。

授業についていけなくなると、「自分には無理かもしれない」「勉強ってこんなに面白くないものだったっけ?」という気持ちが芽生え、自然とやる気が低下していきます。

また、中学校の授業はスピードも速いため、「わからない」を放置していると次の単元にもついていけなくなり、どんどん苦手意識が広がっていきます。

この「負の連鎖」が、勉強を遠ざける大きな要因になっています。

理由②:やることが多すぎて、何から始めればいいかわからない

中学生の勉強は、単元ごとの内容が濃くなり、教科数も増えます。

国語・数学・英語・理科・社会だけでなく、美術や技術家庭科など実技教科の提出物も含めると、常に複数のタスクに追われることになります。

特に定期テスト前になると、広範囲の復習が必要になり、「明日は理科をやろう」「いや、先に数学の苦手を…」と迷っているうちに時間が過ぎてしまう、ということも。

やるべきことはあるのに、優先順位がつけられない。その結果、何も手につかず、「もう面倒だから今日はやめよう」となってしまう。

この「迷い」と「放棄」が重なると、やる気はさらに遠のきます。

理由③:集中できる環境が整っていない

家での勉強には、多くの誘惑があります。スマホ、ゲーム、テレビ、マンガ、SNSの通知…。

気になることが目の前にあると、つい手が伸びてしまい、「ちょっとだけ…」が気づけば数時間ということも。

さらに、机の上が散らかっていたり、リビングで家族の話し声が気になったりすると、集中力はますます削がれてしまいます。

勉強の習慣がまだ安定していない中学生にとって、「整った環境」は想像以上に重要です。

集中を妨げる要素がある場所では、どれだけ気合を入れてもなかなかやる気は出てきません。

勉強に前向きになるための実践的な方法6選

やる気が出ないとき、「自分の努力不足」と決めつけてしまうのはもったいないことです。

少し視点を変えるだけで、「勉強したい」という気持ちは自然と戻ってきます。

ここでは、当自習室の生徒にも実践してもらっている、効果的な方法を6つご紹介します。

まずは“5分だけ”始める

「1時間勉強しよう」と思うとハードルが高く感じますが、「5分だけ」と決めれば取りかかりやすくなります。

そして不思議なことに、始めてしまえば案外続けられるものです。

この“5分ルール”は、心理学でも実証されているやる気を引き出す方法のひとつ。

始めることのハードルを下げることで、脳が「行動している自分」を認識し、やる気を後押ししてくれるのです。

自分なりの“勉強する理由”を探す

成績のため、親に怒られないため…ではなく、「なぜ自分が勉強したいのか」を考えることが大切です。

たとえば、「将来この仕事をやってみたいから」「好きな高校に入りたい」「将来、英語を使って海外に行ってみたい」など、自分の夢や興味から勉強の意味を見つけてみましょう。

目的がはっきりすると、日々の勉強が「意味のある時間」に変わり、やる気が自然と湧いてきます。

“視覚化”でモチベーションを可視化する

勉強した時間をカレンダーに色分けしたり、チェックリストに印をつけたりするだけで、「やった実感」が高まり、達成感を得やすくなります。

視覚的に記録することで、過去の自分と比べて成長を感じられたり、モチベーションが維持しやすくなります。

手帳や勉強アプリを活用すると、習慣化もしやすくなります。

家以外の“集中できる場所”を活用する

誘惑の多い自宅よりも、静かで落ち着いた空間で勉強するほうが効率的です。

図書館や学校の自習スペース、そして当自習室のような講師不在の静かな環境を活用することで、自然と集中力が高まります。

人の目がある場所では、スマホをいじることにブレーキがかかりやすいのもメリットです。

“誰かに教えるつもり”で勉強する

人に説明できるということは、本当に理解できているという証拠です。

ノートにまとめるときも、「あとで友達に教えるとしたらどう書けばいいかな」と意識するだけで、記憶の定着率がグッと高まります。

家族や友達に教えてみたり、音読して自分に説明したりするのも効果的な方法です。

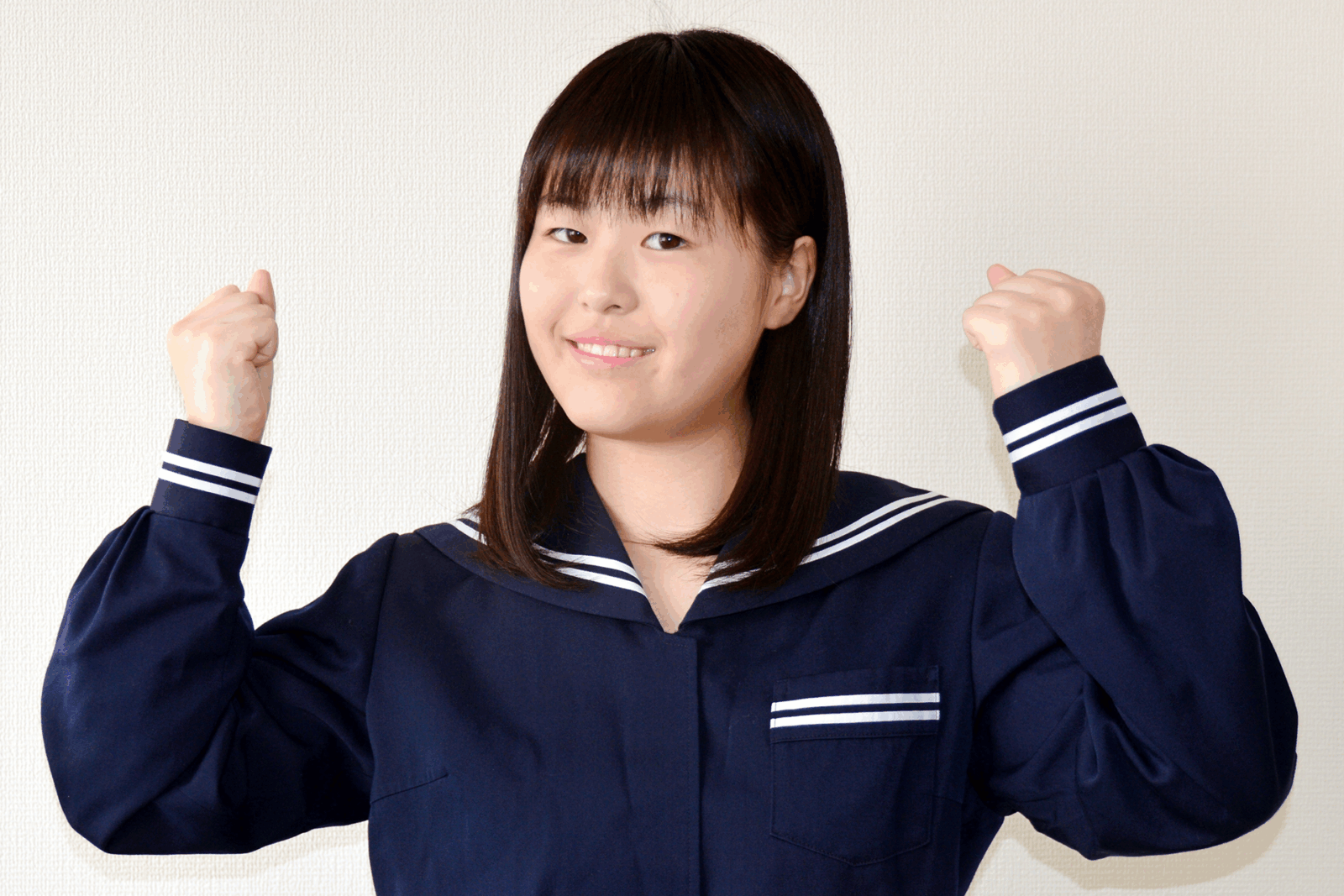

“決まった時間”を作って習慣にする

勉強は「気分」でやるよりも、「時間で決めてしまう」方が継続しやすくなります。

毎日決まった時間に同じ場所で机に向かうことで、脳が「この時間は勉強するもの」と認識し始め、抵抗感が減っていきます。

朝起きてすぐ、夕飯前、入浴後など、自分に合ったタイミングを見つけてみてください。

モチベーションを長く保つための考え方と実践術

「今日こそ頑張ろう!」と気合いを入れても、数日で気持ちが切れてしまう。

そんな経験はありませんか?

勉強のやる気やモチベーションは、一時的に高まっても、その状態を維持するのが意外と難しいものです。

人はもともと、感情や気分に大きく左右されやすい生き物です。

そのため、モチベーションが「下がること」自体は、特別なことではなくごく自然な現象だと理解することが、まずは大前提として大切です。

では、その波のあるやる気をどうすれば“続けられる力”へと変えていけるのでしょうか?

ここでは、「やる気を維持するための仕組みづくり」と「メンタル面の整え方」の両面から、具体的な工夫を紹介します。

「できなかったこと」ではなく「できたこと」に目を向ける

モチベーションが続かない最大の原因のひとつが、「自己否定」です。

たとえば、「今日は全然進まなかった…」「集中できなかった…」といった“できなかったこと”ばかりを振り返ってしまうと、勉強=失敗体験として脳に記憶され、次第にやる気を削いでしまいます。

それよりも、「今日は1ページだけでも進んだ」「昨日より集中時間が5分長かった」など、少しでもできたことを意識的に評価しましょう。

ポジティブな視点を持つことで、勉強が“自分にプラスをもたらす行動”として感じられるようになり、自然と前向きな姿勢が維持できます。

“未来の自分”と今の行動を結びつける

中学生にとっては、「勉強はなぜ必要なのか」「何のために頑張るのか」という問いの答えが曖昧なことも多いでしょう。

たとえば、

- 「憧れの高校に進学したらどんな生活が待っているのか」

- 「英語ができるようになったら、海外旅行でどんな体験ができるのか」

- 「理科を極めれば、将来どんな職業に就けるのか」

といったように、勉強の先にある“ワクワクする未来”を具体的にイメージすると、日々の勉強に意味と目的が生まれます。

漠然と「やらなきゃ」ではなく、「やりたいからやる」という気持ちへと変わっていきます。

「計画倒れ」を防ぐリアルなスケジュール管理

やる気を維持するためには、“自分が達成できそうなスケジュール”を立てることがポイントです。

たとえば、1日10時間の勉強計画を立てても、実現できなければ挫折感しか残りません。

反対に、1日30分だけでも無理なく続けられれば、「自分はできている」という感覚が積み重なり、やる気の持続につながります。

コツは、最初から完璧を求めすぎず、少し余裕を持たせた計画を立てること。

そして、実行した内容をスケジュール帳やアプリなどで「見える化」することで、自分の努力を視覚的に確認でき、達成感を得やすくなります。

“他人と比べない”という強さを持つ

SNSや学校での会話などを通じて、つい他人の成績や勉強時間と自分を比較してしまうことがあります。

ときには「自分はなんてダメなんだろう…」と落ち込んでしまうこともあるかもしれません。

でも、勉強とは“自分との勝負”です。誰かと比べて落ち込むより、「昨日の自分」より少しでも前に進めているかどうかを基準にすることで、心の安定とやる気の継続がしやすくなります。

自分のペースを信じて、日々の小さな努力を重ねることが、最も確実な成長への道なのです。

「オン」と「オフ」を意識して切り替える

モチベーションが続かない大きな理由のひとつは、「ずっと頑張り続けようとして疲れてしまう」ことです。

集中する時間と休む時間のメリハリをつけることは、実はとても大切です。

長くダラダラ勉強するよりも、短い時間でも“集中した状態”を保つ方が効率が上がります。

たとえば、「25分勉強+5分休憩」のサイクルで進める「ポモドーロ・テクニック」などを試してみると、頭がリフレッシュされ、勉強への意欲が長続きしやすくなります。

定期的に“振り返り”をして自分の成長を確認する

やる気が続かないと感じたときは、「ここまでやってきたこと」を一度振り返ってみましょう。

- ノートを見返して「こんなに書いたんだな」

- 前回解けなかった問題がスラスラ解けるようになった

- 前は30分しか集中できなかったけど、今は1時間続けられている

こうした「変化」に気づくことが、モチベーションの維持に大きく役立ちます。

成果は目に見えないことも多いですが、定期的に“振り返る時間”を作ることで、自分の中にある成長を実感でき、次のステップへ向かう力になります。

継続のカギは「感情」より「仕組み」。

やる気がなくても動ける環境づくりを

やる気やモチベーションに頼る勉強は、どうしてもムラが生まれがちです。

ですから、気分に左右されずに続けられる「仕組み」をつくっておくことがとても重要です。

たとえば…

- スマホを自分の部屋に持ち込まない

- 毎日決まった時間に机に向かう

- 勉強道具は常に整理された状態にしておく

- 勉強は自習室など“勉強だけをする場所”で行う

こうした工夫により、やる気がある・ないに関係なく、自然と勉強に向かえる“流れ”ができてきます。

当自習室では、講師がいなくても、静かで集中できる空間を提供しています。周りも勉強している環境に身を置くことで、「自分もやらなきゃ」という意識が芽生え、モチベーションの維持がしやすくなるのです。

まとめ

勉強のやる気やモチベーションは、誰にとっても波があるものです。

「今日はやる気が出ないな」と感じる日があっても、それは決して悪いことではありません。

大切なのは、自分に合った方法や環境を見つけ、少しずつでも続けていくこと。

当自習室では、集中しやすい空間と、自分のペースで学びを深められる環境をご用意しています。

無理なく、でも確実に前進したい方は、ぜひ一度お越しください。